고려 불화대전 Ⅲ- [수월관음도]

|

고려불화대전 국립박물관 개관 50주년 기념기획전

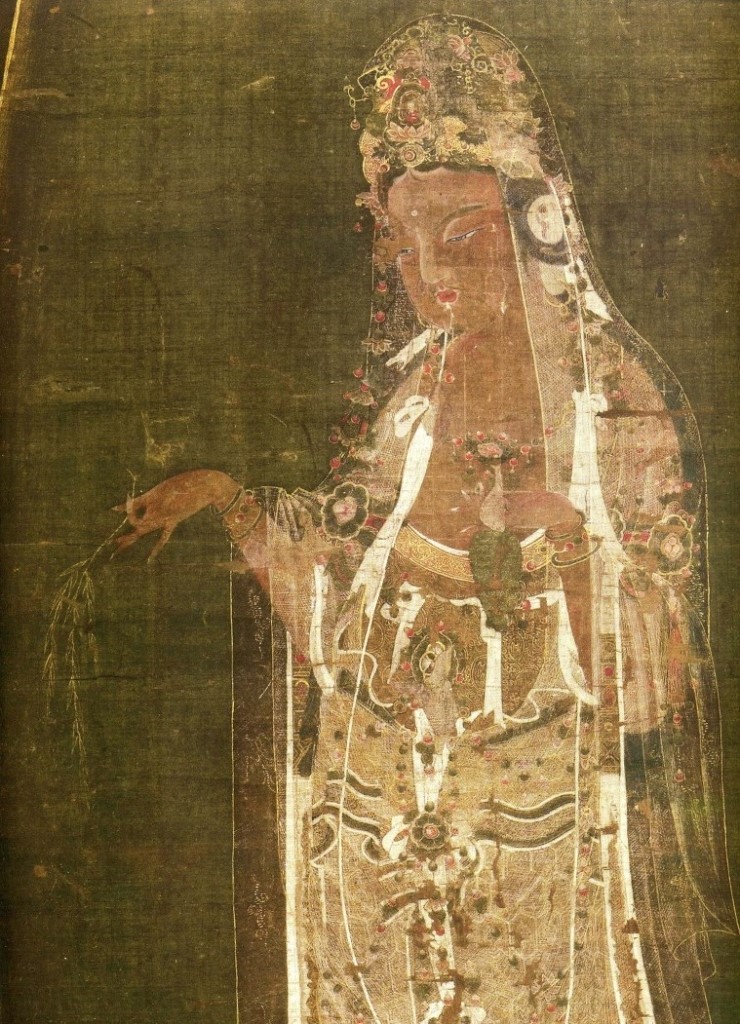

수월관음도 고려후기 비단에 색, 1420x615mm, 일본 센소지(淺草寺) 소장

일반적인 수월관음도가 암좌에 반가좌한 모습을 보이는 것과 달리, 이 수월관음도는 물방울 형태의 광배 안에 서 있는 자세로 표현되어 있다. 관음보살이 딛고 선 연화좌는 물 속에서 솟아나 있으며, 물결무늬는 먹선으로 구불구불하게 그어 잔잔하면서도 끊임없이 이어지는 물결의 움직임을 나타냈다. 발치 앞에는 꽃묶음이 솟아올라 있고, 그 앞에는 선재동자가 관음보살을 향해 손을 모으고 있다.

관음보살이 양손을 가슴 앞까지 올려 한 손에는 정병을, 한 손에는 버드나무 가지를 잡고 있는 자세는 게간지, 조쿄지, 도쿠가와미술관 소장 아미타팔대보살도의 관음보살에서도 볼 수 있는 자세이다. 그러나 필선이 매우 가늘고 섬세하며 채색을 강하게 하기보다는 차분하면서도 단계적인 하이라이트 효과를 주려고 노력하는 점 등 표현상으로는 상당히 큰 차이를 보인다.

시대가 내려갈수록 표현기법과 형태가 단순, 경직, 공예화되는 경향을 보인다는 점을 참고한다면, 필선 이 세밀하고 존상의 형태가 늘씬하고 부드러우며 색채의 단계적인 변화를 살린 이 수월관음도의 제작 시기는 여타의 작품들보다 상당히 올려 볼 수 있을 것이다.

비록 연대는 없으나 이 수월관음도는 작품의 수준이 높을 뿐 아니라 '해동치납혜허필(海東癡衲慧虛筆)' 이라는 명문을 통해 분명한 한국 작품임을 알 수 있고, 승려 화가인 혜허가 그렸다는 사실도 알 수 있는 고려불화의 기준작이다.

또한 기존 불화들의 화기에서 '筆'의 의미가 '그림을 그렸다'는 의미인지 혹은 단순히 '화기를 기록했다' 는 의미인지 다소 불분명한 상황에서, 이 그림의 화기는 비록 기존의 의문을 분명하게 판가름해 줄 정도는 아니지만, '筆'이 '그림을 그렸다'라는 의미로 사용된 것을 보여주는 분명한 예이다. (국립중앙박물관 학예연구사 박혜원 글)

일본에 고려불화가 많이 있다는 사실은 1967년 구마가이(熊谷宣夫)가 '조선불화징(朝鮮佛畵徵)'에서 그동안 막연히 송나라 불화라고 알려진 70여점이 고려와 조선 초기 불화라는 사실을 고증하고부터이 지만 혜허(慧虛) 스님이 그린 이 수월관음도만은 일찍부터 알려진 고려불화 명작이다. 그러나 세상에 공개된 적이 없었다.

일대 사건이었다. 그러나 이 전시회에 물방울관음은 출품되지 않았다. 그리고 1981년 아사히신문사에서 발간한 '고려불화'라는 초호화판 화집에서도 물방울관음은 촬영조차 허락받지 못했다.

만이라도 확인시켜 달라는 요청에 간신히 응했는데 이 불화를 꺼내 왔을 때 관장과 학예원이 작품에 큰절을 올리는 것을 보고 감복하여 마음을 바꾼 것이라고 한다.

자리에서 일어나 맞이하는 그림으로 오른손엔 버들가지, 왼손엔 정병을 들고 서 있는 자세가 고아하기 그지없고 관음은 신비롭게도 물방울(혹은 버들잎)에 감싸여 있다.

은 달랐다. 작품 앞에 서는 순간 나도 모르게 "아! 숭고하고도 아름다워라 고려불화여!" 는 찬사가 절로 나왔다.

국립중앙박물관 최광식 관장이 전시대여 교섭차 일본행 비행기에 올랐을 때만 해도 일본 센소지에 소장된 혜허의 수월관음도 자체를 실제 볼 수 있을지조차 알 수 없었다. 하지만 우여곡절 끝에 전설처럼 회자되기만 하던 ‘물방울 관음’을 마주하게 된 최 관장은 자신도 모르게 그 불화 앞에 엎드려 삼배를 했다. 마음 같아선 108배를 할 요량이었지만 공식적인 자리라 그러진 못했다.

‘물방울 관음’을 한국의 고려불화대전 전시에 내놓겠다는 믿기지 않는 연락이 왔다. 아마도 불화를 보자마자 전시대여가 어쩌니 저쩌니 하는 세상 셈법을 다 접고 허허로이 삼배부터 한 최 관장의 마음 모양새에 센소지 주지의 마음도 움직였으리라.

그렇다. 세상만사 마음문제다.

전시장 한복판, 감실처럼 조성된 어두운 공간에 그림 한 점에만 조명이 떨어진다. 온 세상 중생의 고난 을 보살핀다는 자비(慈悲)의 관세음보살이 비단 화폭 속에서 고고한 자태로 빛나고 있다. 슬픈 듯 우수에 젖은 눈빛, 팔에 걸쳐진 채 발아래까지 내려오는 투명한 베일, 버드나무 가지를 잡고 있는 가느다란 손 가락…. 일본 센소지(淺草寺) 소장'수월관음도(水月觀音圖)'다.

에 서 있는 자세여서 '물방울 관음'이라는 별칭으로도 불린다. 관음보살의 손가락 끝에서부터 물 위를 스치는 옷자락 끝까지 흐르는 선(線)의 아름다움, 차분하면서도 단계적인 농담(濃淡)으로 효과를 준 색채감이 환상미의 극치를 이룬다. 화면 오른쪽에는 '해동(海東) 승려 혜허(慧虛)가 그렸다'는 글씨가 남아있다. 번도 전시되지 않았던 이 그림이 처음으로 현해탄을 건너 고국 땅을 밟았다. 이 용산 이전 개관 5주년 을 기념해 2010년 10월 12일 개막하는 고려불화대전(大展)-700년 만의 해후》를 위해서이다. 11월 21일 까지 국립중앙박물관 기획전시실에서 개최되었다.

일본· 미국 ·유럽·한국 등에 소장된 고려불화 61점, 이들과 비교, 감상을 위한 중국 ·일본 불화 20점, 고려불화의 전통을 계승한 조선전기 불화 5점, 고려불상과 공예품 22점 등 108점의 유물이 전시되었다. 이른다. 이번 특별전을 기획하고 2년 동안 준비한 민병찬 전시팀장은 "출품작 대부분이 한국에 처음 공개되는 작품으로, 소장한 사찰에서 '그림도 한 번쯤은 자기 고향에 돌아가고 싶어하지 않겠나' 라면서 대여를 허락하는 경우가 많았다"고 전했다.

물방물속 관음보살

현재 국내외에 전하는 고려 불화는 13세기부터 14세기말까지 제작된 것이 대부분이다. 지금으로부터 거슬러 올라가 팔구백년 전쯤에 그려진 그림이다.

옛말에 ‘견오백, 종이천’이란 말이 있다. 비단에 그린 그림은 수명이 500년이고 종이는 그보다 갑절인 1천년이라는 말이다. 그 정도의 세월이 지나면 종이고 비단이고 보존하기 힘들다는 말이다. 그래서 늘 꺼내놓고 전시하는 이른바 상설 전시에 고려 불화는 보존상의 이유로 아예 처음부터 대상외다. 고려 불화는 평소에 보고 싶어도 볼 수 없는 그림인 것이다.

일본 도쿄 센소지(淺草寺) 소장‘수월관음도’. 비단에 채색, 142.0×61.5cm. 국립중앙박물관 불법(佛法)을 구하는 선재동자가 관음보살을 찾아가 가르침을 받는다는 내용을 그린 고려불화

수월관음도(水月觀音圖), 고려 후기, 비단에 색, 142.0 x 61.5 cm, 일본 천초사(淺草寺-센소지) 소장

보살을 물방울이 감싸고 있는 것 같다고 물방울 관음보살이라고 부르지만 정식 이름은 수월관음도 (水月觀音圖)다. 물방울같이 보이는 것은 실은 신광(身光)이다. 보살 오른손에 버들가지 곧 양류(楊柳) 를 들었다고 일본에서는 양류관음도라고도 부른다.

보살이 왜 양류(楊柳)를 들고 있는지에 대하여 해설이 몇 있으나, 중국 당대(唐代)에 이별할 때 버드나무 를 꺾어 주던 풍속과 관계가 있다는 설명이 가장 그럴 듯 하게 들린다.

관음보살은 여신(女神)같은 이미지를 가지는 경우가 많으나, 이 그림에서는 확실한 남자-남신(男神)의 얼굴인데, 손톱은 또 길다.

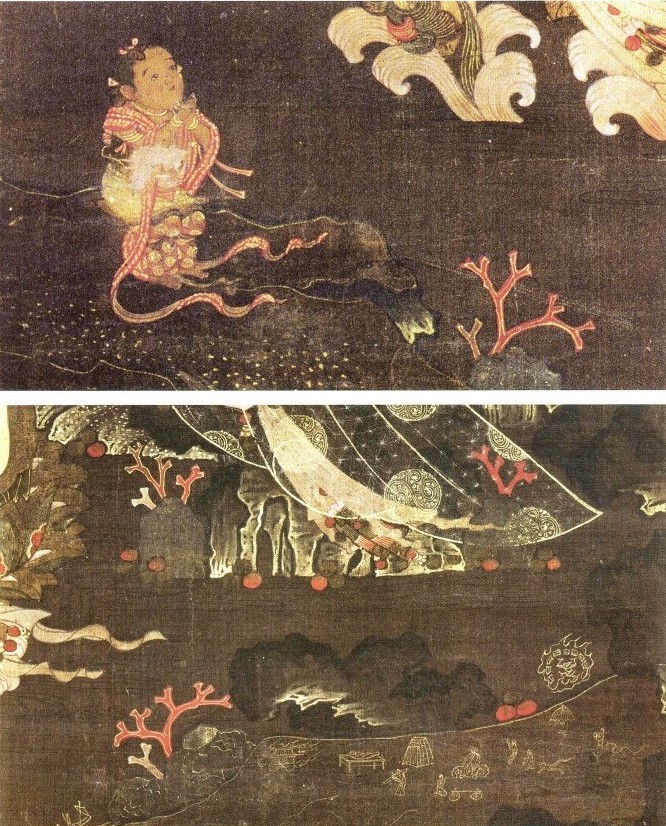

수월관음도 중 선재동자 부분이다.

한 구석에 있어 무심히 보았던 꽃을 확대해서 보니 매우 정교하다. 선재동자(善財童子)는 불화(佛畵)에 자주 나오는 재미있는 캐릭터다.보통 순진무구하게 어린아이인데, 이 그림에서는 나이도 더 들어보이고 옆 얼굴이지만 어쩐지 (야비하다면 지나치고) 때가 묻은 것 같이 생겼다.

선재동자가 법을 구하러 여러 선지식(善知識)을 찾아 다니다가 보타락가산에서 관세음보살을 만난다는 장면이다. 수월관음도란 달이 높이 떠올라 휘영청 밝은 가운데 관음보살이 물가 벼랑 위에 앉아서 선재 동자에게 법을 설한다고 붙은 이름이다

슬픈 듯 우수에 젖은 눈빛, 팔에 걸쳐진 채 발아래까지 내려오는 투명한 베일, 버드나무 가지를 잡고 있는 가느다란 손가락…일본 센소지(淺草寺) 소장 고려불화 '수월관음도(水月觀音圖)'다. 에 서 있는 자세여서 '물방울 관음'이라는 별칭으로도 불린다. 관음보살의 손가락 끝에서부터 물 위를스 치는 옷자락 끝까지 흐르는 선(線)의 아름다움, 차분하면서도 단계적인 농담(濃淡)으로 효과를 준 색채감 이 환상미의 극치를 이룬다. 화면 오른쪽에는 '해동(海東) 승려 혜허(慧虛)가 그렸다'는 글씨가 남아있다.

그런 고려 불화 가운데 ‘문외불출(門外不出)’ 이라는 빗장을 하나 더 걸어 놓고 작품을 보존하는 곳도 많이 있다. 일본 센소지(淺草寺) 절 소장의 《수월관음도》도 그중 하나다. 문밖으로 내보내지 말라는 것 은 필요 없는 사람에게 함부로 보이지 말라는 뜻이다.

필자도 필요 없는 사람축에 끼여 이 불화에는 접근도 못해봤다. 센소지 절이라면 낯설겠지만 아사쿠사 (淺草)는 도쿄 관광을 다녀온 분은 누구나 고개를 끄덕일 것이다. 절의 입구 양쪽으로 늘어선 상점들, 뇌문(雷門)이라고 쓰여 있는 집 채만한 등롱 그리고 삼문 안쪽에 걸려있는 거대한 집세기 한 짝 등등. 이 아름다운 관음보살님이 계신 곳이 바로 아사쿠사의 센소지 절이다.

한 15년 쯤전의 일이다. 이 불화의 배관(拜觀, 그림을 보게 되는 기회를 높여 부르는 말)과 취재를 요청 했으나 ‘차나 한 잔 들고 가십시오’ 라고 그곳 스님께 점잖게 거절당했다. 함부로 모셔질 물건이 아니라 는 뜻이었다.

국내에서 이 불화에 대한 정보는 오랫동안 이동주 선생의 『우리나라 옛그림』(박영사)에 실린 도판만이 유일했다. 그런 그림이 정말 뜻깊게 이번에 서울 나들이를 한 것이다.

한국미술사를 전공한 사람들이 가장 보고 싶어하는 작품 1순위는 혜허가 그린 ‘수월관음도’다. 나 또한 마찬가지였다. 그 작품만 실제로 볼 수 있다면 여한이 없겠다는 생각을 하며 미술사를 공부했었다. 어느 누구도 실물을 본 적이 없이 그저 흐릿한 도판으로만 전해지던 작품이었다.

그런데 2010년 G20 정상회의 때 이 작품이 공개됐다. 쿵쾅거리는 가슴을 진정시키며 700년의 세월을 가로질러온 명화 앞에 서는 순간, 내가 그동안 복을 많이 쌓았다고 생각했다. 일본·미국·유럽 등 전 세계 에 흩어져 있던 고려 불화(佛畵) 대표작과 중국·일본의 작품 108점 중에서 혜허의 ‘수월관음도’는 단연 최고였다.

오랜 세월을 견디느라 색이 조금 빛을 잃었지만 원판이 워낙 훌륭하다 보니 그 정도 흠이야 전혀 문제 되지 않았다. 나머지 107점을 본 감동을 다 합해도 이 한 작품에서 받은 감동에 비하면 가벼울 정도였다. 도대체 사람들은 왜 이 작품에 열광하는 걸까. 이 작품의 매력은 무엇이며 어떤 의미가 있을까. (天衣)를 걸친 관음보살은 오른쪽을 향해 살짝 몸을 틀었다. 오른손에는 버드나무 가지를, 왼손에는 정병(淨甁·부처님께 올리는 맑은 물을 담는 병)을 들고, 화면 왼쪽 아래에서 합장한 채 서 있는 선재 동자(善財童子)를 내려다보고 있다.

정치(精緻)한 사라(紗羅·비단) 속에 감추어진 몸매는 더 이상 붓질이 필요없을 만큼 마르지도 뚱뚱하지 도 않다. 대부분의 고려 불화가 작가 미상인 데 반해 이 작품은 혜허(慧虛)라는 승려 화가의 이름이 명 문으로 기재되어 있다.

고려 불화의 양식을 고찰하는 데 중요한 기준작이다. ‘수월관음도’라는 정식 명칭 대신 ‘물방울관음’으 로 부르기도 한다. 광배는 빛을 형상화한 것이므로 불꽃 모양으로 그리는 것이 일반적인 데 반해 특이 하게 큰 물방울처럼 생겨 붙여진 별칭이다. 소장처는 일본의 센소지(淺草寺)인데 작년 고려불화 전시회 때 처음 공개된 작품으로 유명하다. 음을 구하고 아래로는 중생을 제도하는(上求菩提 下化衆生)’ 존재로 부처와 중생을 연결하는 중간자적 존재이다. 수월관음도가 그려지는 근거는 ‘화엄경(華嚴經)’ ‘입법계품(入法界品)’에서 확인할 수 있다. 관음보살은 ‘보타락산(補陀落山)’이라는 바위산에 머물고 있는데 53선지식(善知識)을 찾아다니는 선재 동자를 맞아 법을 설한다는 내용이다.

말하자면 각 분야의 멘토들을 찾아가 어떻게 살아야 훌륭하게 살 수 있는지를 묻는 젊은 후배에게 삶 의 노하우를 전수해 준다는 의미다. 관세음보살은 53명의 멘토 중 한 분이다. 앉아 있고, 합장한 선재동자가 화면 오른쪽(혹은 왼쪽) 아래에 서서 관음보살을 올려다보는 것이 일반 적이다.

바위 위에는 버드나무 가지가 꽂힌 정병이 놓인다. 뒷배경에는 대나무가 심어져 있다. 현존하는 고려 불화는 대략 160여점 정도다. 그중에서 수월관음도는 약 30여점이 알려져 있다. 1310년에 제작된 가가미진자(鏡神社) 소장 ‘수월관음도’를 비롯하여 1323년 서구방(徐九方)이 그린 ‘수월관음도’ (泉屋博古館 소장), 다이토쿠지(大德寺) 소장 2점의 ‘수월관음도’ 등 대부분의 고려시대 수월관음도가 모두 이런 형식을 따르고 있다. 그런데 센소지에 소장된 이 ‘수월관음도’는 좌상이 아니라 입상이다. 그렇다면 혜허는 어디서 이런 작품을 만들 수 있는 영감을 얻었을까? 물방울관음은 어떻게 명화가 되었을까

아미타 삼존도 고려후기.비단에 색.100.5-54.2cm. 일본MOA 미술관 소장. 일본 중요문화제

가운데 아미타불이 있고 좌우로 대세지보살과 관음보살이다. 삼존(三尊)이 극락에서 중생을 맞아 들이 는 내영도(來迎圖)다. 위 삼존도에는 보이지 않지만, 중생이 나오는 그림도 있다.

아미타불, 대세지보살, 관음보살의 구도가 삼각형으로 보인다. 르네상스시대 그림 해설을 읽다 보면 삼각구도가 어떻니 하는 소리가 자주 나온다. 그런데 이 삼존도로 보면 삼각구도가 서양애들 전유물도 아니지 않는가? 이번 전시회에는 삼각구도라고 생각되는 작품이 여럿 더 있다.

작자 미상 ‘아미타삼존도’ 14세기 중반. 비단에 색. 109.5×55.7㎝. 마쓰오지(松尾寺) 소장

그 해답은 ‘아미타삼존도(阿彌陀三尊圖)’에서 찾을 수 있다. ‘아미타삼존도’는 서방 극락정토의 주불 (主佛)인 아미타여래를 중심으로 좌우에 관음보살과 세지보살(勢至菩薩)을 협시보살(脇侍菩薩)로 거느린 그림 형식이다.

협시보살은 보처보살(補處菩薩)이라고도 부른다. 중앙의 본존불 곁에 ‘보디가드’처럼 서서 중생구제를 보좌하는 역할을 한다. ‘나무아미타불 관세음보살’ 하는 염불에서도 알 수 있듯 관음보살은 단연 많은 중생들의 흠모의 대상이었다.

관음보살의 인기를 반영하듯 ‘아미타삼존도’의 왼쪽에도 관음보살이 서 있다. 그런데 관음보살의 모습 을 자세히 들여다보면 혜허가 그린 ‘수월관음도’의 도상과 똑같다. 머리 위의 보관(寶冠)에는 화불(化佛) 이 그려져 있고, 천의 위에는 부드러운 사라를 걸치고 있다.

오른손에는 버드나무 가지를 들고 있고, 왼손에는 정병을 들고 있다. 이 모습은 ‘아미타삼존도’뿐만 아니라 8명의 보살이 함께 등장하는 ‘아미타팔대보살도’에서도 발견할 수 있다. 고려시대를 대표하는 ‘수월관음도’가 사실은 독창적인 작품이 아니라 인용했음을 알 수 있다. 왜 그럴까. 혜허가 ‘수월관음도’를 그리기 전까지는 어느 누구도 관음보살을 독존도(獨尊圖)로 그릴 생각을 하지 못했다. 그저 아미타불을 보좌하는 협시보살로만 바라봤을 뿐이다. 그런데 혜허가 관음 보살의 진가를 알아봤다.

만년 2인자로만 있던 조연을 주연으로 캐스팅한 것이다. 그뿐만이 아니다. 단순히 주연으로 캐스팅한 것에 머물지 않고 톱스타에 어울리는 의전을 갖춰 주었다. 바로 광배다. 혜허는, 광배는 둥근 원형이어야 한다는 통념을 깨고 물방울 모양으로 전환했다.

관음보살이 손에 들고 있는 버드나무 잎사귀를 형상화한 것인지도 모른다. 혹은 촛불을 보고 영감을 얻었을까. 머리에 빛나는 두광(頭光) 대신 몸을 감싸는 타원형의 신광(身光) 때문에 ‘수월관음도’는 불멸 의 작품의 반열에 오르게 되었다. 뛰어난 심미안을 가진 혜허의 손에 의해 안정된 이등변삼각형의 광배 에 둘러싸인 관음보살이 고려를 넘어 세계미술사에 빛나는 작품이 된 것이다. 해답이 선배들의 작품 속에 전부 들어있다는 것을. 우리는 그것을 전통이라 부른다. 고리타분해서 그 다지 큰 도움이 될 것 같지 않은 선배들의 작품이 사실은 모든 영감의 원천이다.

다만 그것을 보아내는 눈이 없을 뿐이다. 새롭게 자기식으로 해석해 내려는 고민이 부족할 뿐이다. ‘수월관음도’는 우리가 전통에서 무엇을 배우고 자기화해야 하는지를 가르쳐주는 훌륭한 모범답안이다 [출처] 조정육 : 주간조선

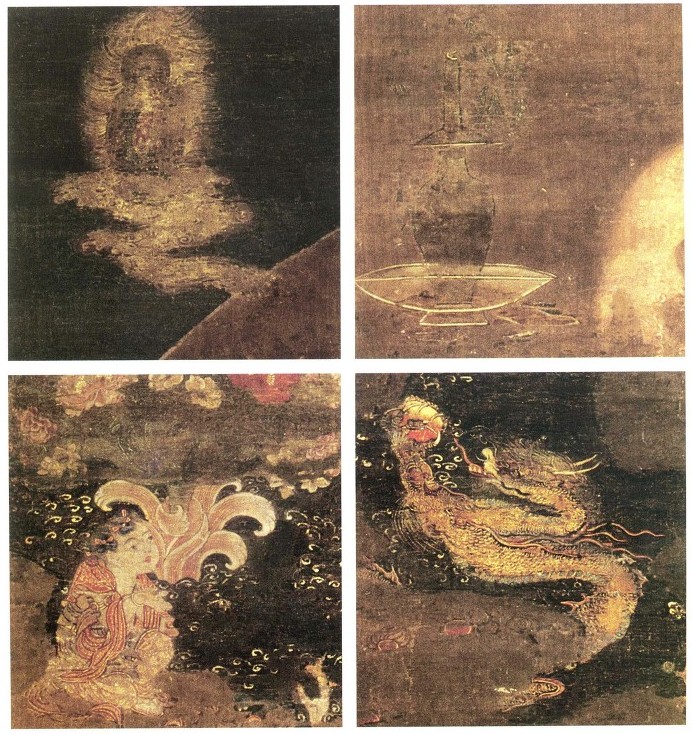

세부 1 세부 2

함초롬한 물방울이 틀림없는데 그 속에 관음보살님이 영롱하게 비춰져 있다. 숲이 무성했던 어느 계곡 이었을까. 물방울 속까지 에메랄드빛 기운이 촘촘히 배어있다. 온데 사방에 주재하시는 관음보살께서 화신(化身)이 되어 물방울 속으로 들어가신 것이다. 고개를 살포시 기울이고 손을 들어 올려 어느 신앙 심 깊은 동자의 이야기를 듣고 계신다.

물론 이야기 설정은 어느 경전을 충실히 따랐겠지만 그것만이 전부는 아니다. 위엄과 자비 그리고 부드 럽고 인자한 사랑이 가득 넘쳐 난다. 대부분의 명화나 명작은 필치나 사실 재현 이외에 마음과 뜻 그리고 생각과 사상을 담고 있는데 이 고려불화 수월관음도 정말 그렇다

수월관음도 고려후기 비단에 색, 1192x598mm, 삼성미술관 리움 소장, 보물 926호

이 작품은 관음보살에 비해 배경이 되는 보타락가산의 비중이 비교적 큰 편이다. 관음보살의 보관에는 화불이 있으며, 가슴에는 구슬장식을 늘어뜨렸다. 오른손은 엄지와 중지로 붉은빛이 감도는 염주를 길게 잡고 있다. 관음보살의 우측 바위 위에는 버느나무 가지가 꽂혀 있는 정병이 유리그릇 위에 놓여 있다.

관음보살의 좌측 후면에서는 길게 뻗은 청죽靑竹 두 그루가 서 있다. 관음보살이 밟고 있는 연화좌 옆 에는 연꽃봉오리가 물에서 솟아 있고, 그 옆에는 아름다운 꽃이 피어 있으며, 붉은색의 산호가 자리하 고 있어 환상적인 분위기를 자아낸다.

보관에 걸친 사라는 흰 선으로 윤곽선을 그리고, 마엽문 바탕에 봉황문과 당초원문을 금으로 그렸다. 치마에는 이중의 귀갑문 위에 연꽃과 연잎이 십자모양으로 교차된 연화하엽문을 표현하였다. 전체적으 로 채색, 묘선, 문양 모두가 고려불화의 기본적 기법을 충실히 따르고 있는 작품으로 치밀하고 세련된 분이기를 지닌 그림이다.(배)

수월관음도 고려후기, 비단에색, 1062 x 548mm, 아모레퍼시픽미술관 소장, 보물 1426호

보타락가산을 배경으로 한 고려 수월관음도상의 전형을 보여주는 작품이다. 관음보살의 시선은 선재동자 를 향하고 있다. 관음보살은 통통한 얼굴에 정연한 이목구비와 턱 아래로 이어지는 목에는 삼도가 선명 하다. 선재동자는 목에 장식을 하고 합장한 두 손에도 손목장식을 착용하고 있다. 관옴보살 우측 후면에 배치된 대나무는 안료가 탈락되었으나 흔적이 남아 있다.

선홍빛의 치마에는 귀갑문 바탕에 좌우로 연잎을, 상하로 만개한 연꽃을 배치한 연화하엽문을 시문하 였다. 사라는 흰 선으로 마엽문을 표현하고, 그 위에 유려한 당초원문을 그렸다. 이러한 양상은 단잔진자 (談山神社)본 쇼텐지(昇天寺)본, 하버드 아서 새클러 박물관본 등에서도 볼 수 있다.

관음보살 우측 바위 위에는 정병이 놓여 있는데, 정병은 흰색으로 윤곽선을 그리고 하대와 중대 주구 (注口)부분에 문양대를 두어 기하학적 문양을 시문하였다. 정병은 대부분 가채된 것으로 보인다. (배)

수월관음도 고려후기, 비단에색, 1003 x 525mm, 유학문화지단 소장, 보물 1286호

고려 수월관음도상의 전형을 따르는 작품이다. 관음보살은 머리를 들고 있어 발 아래 선재동자에게 시선을 멎추지는 않고 있다. 전체적 윤곽은 먹선과 주선으로 그리고, 턱 아래로 이어지는 목에는 능형 菱形(마름모모양)의 삼도가 선명하다. 좌우의 가슴과 상복부의 주름선은 주선으로 표현되어 있으며, 손목에 유리구슬로 된 염주를 걸치고, 다시 엄지와 중지로 잡고 있다.

머리에서부터 늘어뜨린 사라에는 흰색의 마엽문이 선명하고, 그 위에 S자 형태의 당초문을 금니로 그렸다. 선홍빛의 치마에는 귀갑문 바탕에 연꽃과 연잎을 교차 배치한 연화하엽문을 비교적 큼직하게 그린 점이 쾰른 동아시아박물관 소장본과 유사하다. 관음보살 우측 바위 위에는 정병이 놓어 있고, 좌측 후면에는 대나무 두 그루가 배치되어 있다. 발 아래 선재동자는 엉덩이를 들어 올리고 허리를 굽혀 관음 보살에게 예를 갖추고 있다. (배)

수월관음도 고려후기, 비단에색, 1630x847mm, 일본 나라국립박물관소장

관음보살 우측에 투명한 받침 위에 먹선과 금선으로 윤곽선을 그린 정병을 배치하고, 좌측에는 두 그루 의 대나무를 배치한 점에서 고려시대 수월관음도의 전형적인 형태를 따르고 있으나, 관음보살의 보관에 서 나온 듯한 구름 위에 부처가 빛을 발산하며 서 있는 표현은 매우 독특하다. 관음보살이 쓰고 있는 보 관 부분은 탈락이 심해 화불이 그렸는지 여부를 확인할 수 없지만 보관의 아미타불이 구름을 타고 나타 난 모습으로 표현된 것으로 추측되며, 다른 수월관음도에서는 찾아 볼 수 없는 희귀한 예이다.

관음보살의 윤곽선은 주선으로, 눈썹은 먹선으로 그렸다 .좌우로 치켜 올라가 사선이 된 눈과 수평으로 표현된 입술은 전체적으로 조화를 이루지 못해 어색하며, 목의 삼도는 주선으로 표현하였다. 베일에는 흰색의 마엽문이 선명하고, 그 위에 S자형의 당초원문을 금니로 그렸다. 군의에는 귀갑문을 촘촘히 그리고 그 위에 연화하엽문을 그렸다.

무릎을 꿇은 선재동자 앞에 펼쳐진 바다는 산호와 각종 꽃들로 채워져 있고, 바다에는 수파문(水波文) 이 사실적으로 표현되었다. 그 맞은편 하단에는 바다에서 여의주를 들고 승천하는 용의 모습을 사실적 으로 표현하였는데 역시 다른 수월관음도에서는 찾아보기 어려운 도상이다. (국립중앙박물관 학예연구사 배영일)

수월관음도 고려후기 비단에색, 1110 x 577mm, 일본 단잔진자(談山神寺) 소장

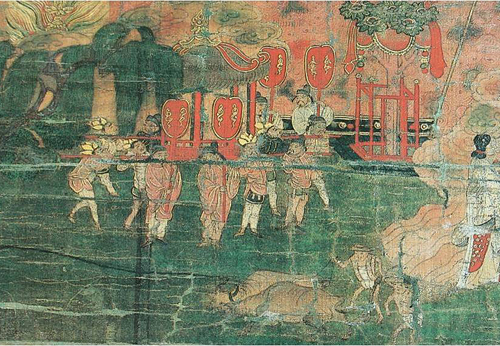

이 작품은 상태가 매우 양호하여 보타락가산의 기암괴석과 옷주름에 시문된 금니도 선명하게 남아 있다. 이 작품은 [화엄경][입법계품]의 내용과 [법화경][관음보살보문품]의 내용을 한 화면에 그린 작품으로 경전의 융합을 보여주는 흔치 않은 작품이다.

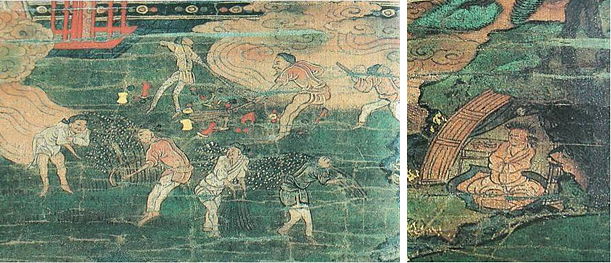

전체적인 구성은 [화엄경][입법계품]가운데 53명의 선지식善知識을 찾아 구도여행을 떠난 선재동자가 28번째 선지식인 관음보살을 방문하여 대자비의 가르침을 받는 장면이 주를 이루고, 우측 하단에 [법화경] [관음보살보문품]에 등장하는 제난구제諸難救濟에 대한 내용을 나찰귀羅刹鬼, 우산을 쓴 사람, 맹수와 독사에 쫓기는 모습, 도적에게 화를 당하는 모습, 목에 칼을 찬 모습, 병상에 누워있는 모습, 화마 에 휩싸인 가옥, 배를 젖는 모습 등으로 표현하였다. 재난을 만났을 때 관음보살을 부르기만 하여도 어려움과 고통에서 벗어날 수 있다는 경전의 내용을 묘사한 것이다.

관음보살은 주선으로 윤곽을 잡고, 눈썹은 먹선과 녹청으로 윤곽선을 그리고, 가는 먹선으로 눈썹을 표현하였다. 목에 표현된 삼도는 다이산지(太山寺)소장 <수월관음도?과 같이 선묘의 능형으로 표현 되었으며, 가슴에 커다란 목걸이를 하고 있다. 오른손에는 손목에 걸쳐 늘어뜨린 투명 염주를 엄지와 중지로 살며시 잡고 있어 바람에 휘날리는 듯한 움직임을 보여준다.

관음보살은 보관에 사라를 쓰고, 승각기와 치마를 착용하고 있다. 보관에서 발 아래까지 드리워진 사라 에는 마엽문을 바탕으로 그 위에 연화당초문을 금니로 그렸다, 사라에 가려진 녹청색의 승각기에는 출렁대는 파도문을 사실적으로 표현하였다. 선홍빛의 군의에는 흰색 선으로 귀갑문을 연속 배치하고, 그 위에 연화하엽문을 주선으로 표현하였다. 색채는 전체적으로 어두운 편이나 주색, 분홍색, 녹청색 등을 다앙하게 사용하였다. (배)

담사신사본 수월관음도 중 하반신. 옷주름과 무늬가 세밀하다.

선재동자 부분이다. 이번 동자의 얼굴은 맑다. 오른 편 밑에 있는 것은 산호같이 보인다.

수월관음도 고려후기 비단에색, 1092 x 567mm, 일본 다이산지(太山寺) 소장, 일본 중요문화재

화면 가운데 관음보살이 보타락가산의 바위 위에 반가좌한 자세로 선재동자의 방문을 맞이하고 있다. 선재동자는 관음보살을 향해 두 손을 합장하고 다리를 약간 구부린 모습으로 관음보살을 우러러보고 있다.

관음보살의 얼굴 표현에는 탄력이 있으며, 눈썹과 아래 위 눈꺼풀의 선은 가는 아치형으로 뻗어 긴장감 을 준다. 입술은 얇은 붉은색 선으로 윤곽을 잡고, 입꼬리는 진청색으로 마무리하였다. 목의 삼도는 고려 수월관음도에서 흔히 볼 수 있는 능형의 선묘로 표현하였다.

관음보살의 머리에서 발 아래까지 내려온 사라에는 흰 마엽문이 마치 눈꽃처럼 표현되어 있으며, 그 위에는 금니로 연꽃, 국화, 연잎이 결합된 원형 문양을 촘촘하게 시문하였다. 이러한 문양은 옷의 겹친 주름에 따라 자연스럽게 그린 것이 아니라 관념적으로 배치한 것이다. 녹청색의 승각기에는 금선으로 운문을 빼곡히 그렀으며, 밝은 선홍빛의 군의에는 귀갑문 바탕에 좌우로 연화하엽문을 그렸다.

좌측 하단에는 선재동자가 두 손을 합장한 채 법문을 청하는 모습이 그려져 있다. 선재동자의 뺨은 매우 통통하게 표현되었다. 선재동자 앞에 펼쳐진 바다에는 군데군데 산호가 그려져 있다. (배)

수월관음도 교려후기 비단에색, 105x580mm 프랑스 기메박물관 소장

관음보살이 화면 가득히 부각되었다. 보관을 쓰고 가슴에는 아름다운 장식을 걸치고, 손에는 일본 단잔진자(談山神社) 소장 <수월관음도>와 같이 투명한 염주를 손목에 걸고 있는데, 엄지와 중지로 다시 한번 잡아 여러 줄의 염주처럼 보인다.

화면 하단 향좌측에 합장한 채 관음보살을 응시하고 있는 선재동자는 측면관을 하고 있어 얼굴을 한쪽면만 표현하였다. 통통한 얼굴에 이목구비가 정연하다. 목에는 능형의 삼도를 두었는데, 삼도를 주선으로 표현하고, 그 주위에 바림을 하여 음영효과를 나타냈다. 단잔진자 소장 <수월관음도>와 조라쿠지(長樂寺) 소장 <수월관음도>에서는 주선으로 삼도를 표현한 반면, 이 작품에서는 주선을 긋고 바림을 하여 입체감을 표현하였다. 가슴과 배 부분도 선묘로 표현하고 그 주위에 바림을 하여 볼륨감이 있다.

하단에는 관음보살을 찾아온 선재동자, 화려한 꽃다발, 붉은색의 산호를 배치하여 서로 조화를 이룬다. 관음보살의 뒤에는 청죽이 있으며, 기암괴석은 녹청색으로 채색하여 화려함을 더했다. 이 작품은 청죽과 버드나무 가지의 녹색이 다른 작품에 비해 비교적 잘 남아 있다. (국립중앙박물관 학예연구사 배영일)

수월관음도 고려후기 비단에색 980x550mm 독일 쾰른동아시아박물관

보타락가산을 배경으로 한 고려 수월관음도상의 전형을 따르는 작품으로, 화면 전체에 관음보살의 모습을 크게 그렸다. 전체적으로 먹선과 주색으로 윤곽을 잡은 관음보살은 이목구비가 선명하나, 목으로 이어지는 삼도의 표현은 희미하다. 왼손은 자연스럽게 늘어뜨리고, 오른손은 염주 대신 버드나무 가지를 잡고 있다.

이러한 모습은 다이토쿠지(大德寺)본, 쇼텐지(昇天寺)본, 센오쿠하쿠코칸(泉屋博古館)본 등 일부 수월관음도에서만 보이는 독특한 유형이다. 수월관음도에서는 보통 버드나무 가지가 정병에 꽃혀 있는 모습으로 그려지나, 도쿄국립박묵관 소장 <아미타삼존도>, MOA미술관 소장 <아미타삼존도> 와 같이 관음보살이 아미타불의 협시로 등장할 때는 정병과 버드나무 가지를 양손에 들고 등장하 기도 한다.

보관에서 발 아래까지 늘어뜨린 베일에는 마엽문 대신 흰색으로 격자문을 그리고, 그 위에 운문과 봉황문 등을 금니로 그렸다. 화면 좌측 하단에는 선재동자가 무릎만 약간 굽힌 자세로 관음보살을 응시하고 있다. 관음보살 좌측에는 빈 정병이 투명한 받침 위에 놓여 있으나 등 뒤에 일반적으로 배치되는 대나무는 보이지 않는다. (국립중앙박물관 학예연구사 배영일)

053 수월관음도 고려후기 비단에색 1035 x 530 호림박물관

관음보살은 풍만한 얼굴에 이목구비가 정연하게 표현되었고, 턱에서부터 가슴까지 이어지는 삼도에는 바림을 하여 볼륨감이 있다. 가슴과 상복부에도 같은 방식으로 바림하였다. 양손에는 흰 염주를 쥐고 있는데, 일반적으로 염주는 오른손에 들고 밑으로 늘어뜨린 모습으로 그리는 데 비해 이 작품에서는 양팔을 의자에 앉은 자세로 양쪽에 놓고 염주를 두 손으로 잡고 있는 모습으로 표현하였다.

보관부터 발 아래까지 내려온 흰색의 사라는 탈락이 많아 육안으로 잘 보이지 않지만 그 위에 표현 된 당초원문을 통해 사라를 걸치고 있었음을 알 수 있다. 붉은색의 치마에는 선묘로 된 귀갑문 위에 연화하엽문을 비교적 크게 그렸다.

하단에는 기암괴석과 물결 위에 산호를 배치하였다. 선재동자는 합장을 한 채 관음보살을 올려다보 고 있는 모습으로 몸체에 비해 팔, 다리가 작게 표현되었으며 손목 장식을 하고 있다. (국립중앙박물관 학예연구사 배영일)

수월관음도 고려후기 비단에색 1460x855 일본고잔지(功山寺)

이 작품은 관음보살이 측면을 향해 앉아 있는 수월관음도 형식과 달리, 관음보살이 결가부좌하고 정면 을 응시하고 있다. 관음보살이 정면을 향하도록 그린 수월관음도의 예는 야마토문화관(大和文華館)본을 비롯하여 몇 점이 있으며, 이러한 자세는 조선 초기로 계승된다.

관음보살은 오른손을 아랫배에 두고 손바닥은 하늘을 향해 연꽃가지를 받쳐 들고, 오른손은 어깨까지 들어 올려 엄지와 중지로 연꽃가지를 잡고 있다. 연꽃을 잡고 있는 양 손바닥에는 볍륜法輪을 주선 으로 그려 넣었다.

관음보살이 연꽃을 들고 있는 도상적 근거는 [관세음보살설소화응현득원다라니觀世音菩薩燒華應現 得願陀羅尼]의 '...觀世音像身着白衣坐蓮華像 日手捉蓮華 日手捉조甁 使髮高堅...'의 내용과 관계가 있 으나, 수월관음도에서 관음보살이 연꽃을 들고 있는 예는 드문 편이고 조라쿠지(長樂寺) 소장본 등 일부에서만 볼 수 있다.

또한 보관에 표현된 화불 역시 관음보살이 좌상인 경우 화불도 보통 좌상으로 그리지만, 작품에서는 화불이 입상으로 묘사되어 이채롭다. 정병도 보통은 좌측에 위치하지만 이 작품에서는 우측에 있으며, 통상 관음보살 뒤편에 그려지는 대나무도 화면 하단 좌우에 기암괴석과 함께 그려져 있어 일번적인 고려시대 수월관음도의 형식에서 벗어나 있다.

관음보살의 선홍색 치마에는 흰색으로 귀갑문을 그리고 내부에 국화문을 배치했으며, 그 위에 연화 하엽문을 그렸다. 보관에서 늘어뜨린 사라에는 흰색으로 마엽문을 그리고 그 위에 S자형 당초원문 을 금니로 그렸다. (국립중앙박물관 학예연구사 배영일)

화면 하단의 선재동자는 관음보살이 정면을 향하고 있기 때문에 서로 시선이 맞지는 않는다. 대신 화면 가운데를 향해 합장하고 있으며, 통통한 얼굴에 이를 드러내며 미소를 띠고 있다.

천수천안관음도 고려후기 비단에색 938x512mm 삼성미술관리움

이 작품은 변화관음(變化觀音)을 그린 것으로 고려불화 가운데 볓 점 안되는 예이다. 십일면관음보살, 천수관음보살 등 변화관음은 힌두교의 영향을 받아 인도에서 성립되었으며, 재난에서 벗어나는 현세 이익과 극락에 왕생하는 내세구복을 보장하는 보살로 그에 대한 신앙이 중국 당대이래 성행했다고 한다.

[천수천안경千手千眼經]에 의하면 천수천안관음은 천 개의 손과 눈으로 중생을 구원하는 보살, 즉 일체 중생의 이익과 안락을 위한 보살이라고 한다. 이는 관음보살의 자비력을 강조하기 위한 것이다.

화면 가운데에는 정면을 향해 관음보살이 결가부좌하였고, 머리 위쪽에는 부처가 둥근 원 안에 그려져 있으며, 관음보살 우측 아래 왼쪽에는 선재동자가 위치하고 있다. 관음보살의 윤곽선은 먹선 을 따라 주색으로 엷게 바림을 하였다. 치마는 주색으로 전면을 칠하고, 그 위에 금니로 화문을 그려 넣었다. 연화좌는 녹청과 주색을 주조색으로 하고, 세부는 금니로 묘사하였다.

이 그림은 비록 화면이 작은 편이고 변색이 있기는 하지만 고려 유일의 천수천안관음도라는 점에서 그 가치가 높다. 거의 같은 도상의 그림이 조도지(淨土寺)에 전하고 있어 적어도 조선시대 전반까지 는 천수천안관음도상의 기준이 되었음을 알 수 있다.(국립중앙박물관 학예연구사 배영일)

금강저 고려 길이 133mm, 국립중앙박물관 소장(덕수2112)

금강저 고려 길이 249mm, 국립중앙박물관 소장(본관13788)

금강령 고려 높이 211mm, 국립중앙박물관 소장(덕수2457)

고려시대 밀교 의식에서 사용된 것으로 추정되는 금강저와 금강령이다. 금강저는 제석천의 무기인 벼락을 형상화한 것으로, 마음의 번뇌를 없애준다는 상징적인 의미가 있다. 밀교 게통의 경전에는 의식을 행하거나 염송을 할 때 왼손에 금강저를 잡는다고 쓰여 있다.

손잡이 양끝의 창처럼 뾰족한 부분을 고부(金古 部)라고 하는데, 이 고의 수에 따라 독고저, 삼고저, 오고저라고 부른다. 의식 때 소리를 내는 법구인 금강령은 종과 금강저를 결합한 형태이다. 금강저와 마찬가지로 손잡이 끝의 고의 수에 따라 독고령, 삼고령, 오고령이라고 부르며, 그 밖에 보주령, 탑령 등이 있다. 종신에는 사천왕이나 범천, 제석천 등이 주로 표현된다.

수월관음도 높이4.2 m 너비 2.55m 세계최대 크기의 불화는 일본 사가현립 박물관 소장

고려불화의 벡미 수월관음도 높이4.2 m 너비 2.55m 세계최대 크기의 이불화는 일본 사가현립 박물관 소장 1310년 제작된 이작품 달밤에 보타락가산 에 앉은 관세음보살과 진리를 구하는 선재 동자에게 깨달음을 주는 장면을 그린 것이다 만들어진 지 700년이 자난 지금도 관세음조살은 자애로은 미소를 머금은채 사바세계를 중생을 한없이 달래주고 있다

| ||

|